朝に試したい便秘解消を促す座り方

腸活には腸もみ整体がおすすめです。

東京3店舗、つくばで1店舗で展開中のサロン、

腸元氣堂です。

朝しっかりすっきり排便できると一日をすっきり過ごせます。

太陽の輝きが身体に染みわたる感じは生きている実感を伴います。

そして身体の内側からヤル氣がみなぎってきます。

仕事や余暇を充実させるにも朝のすっきり感は大事だなと感じます。

私のサロンでは便秘解消でご来店いただく方が多いのですが、

セルフケアで出来ることとして食事改善以外にも、

おすすめできる簡単な取り組みとして朝の座り方をご提案する時があります。

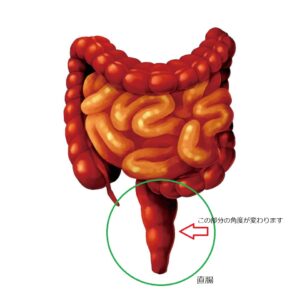

人は背臥位(通常の起立姿勢)、と座った時とでは直腸の角度が違います。

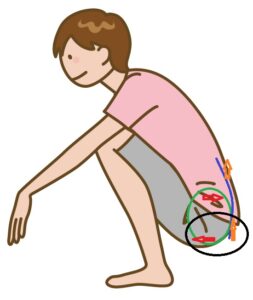

緑の丸が直腸。赤矢印の部分の角度が変わります。

また座り方によっても直腸の角度が違います。

この角度を肛門直腸角といいます。

この直腸を直腸らしく、まっすぐに180度に近い直線状態を作り出す座り方があるということです。

さて、どんな座り方が良いのでしょうか?

肛門付近の腸を直腸といいます。

その直腸は、いわゆる起立時や寝ている時には「90度」の角度で便の出口付近、直腸を防いでいます。

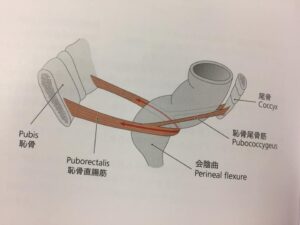

その角度を形成しているのが下図のように恥骨直腸筋と恥骨尾骨筋です。

恥骨と尾骨の距離が近いと直腸に「90度」近い角度が出来て便が出にくくなり、

逆に距離が遠いと直腸は「180度」に近づき便が出やすくなります。

この恥骨と尾骨の距離は股関節や膝の角度による骨盤の状態や背骨の曲がり具合によって形成されます。

恥骨と尾骨の距離が直腸の角度に影響を与えるわけです。

上の図は普段見慣れないと思いますが、

下の様な骨模型は見たことがあると思います。

まず恥骨です。

恥骨は身体の前の方にあり、骨盤の前傾や後傾の動きによって前後します。

次に尾骨です。

尾骨は骨盤の動きにも連動しますが、

背中側の骨(頸椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨)と連続的に動きやすいです。

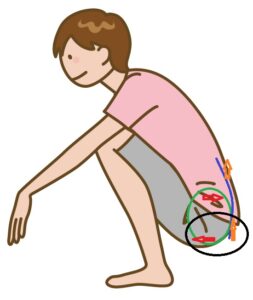

さて、恥骨と尾骨の距離を大きくする方法として一番良い座り方が下図の座り方です。

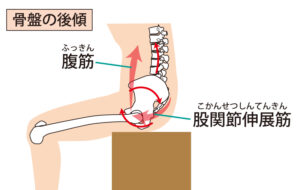

下図の様な『しゃがみ込む座り方』は「骨盤を後傾」させます。

下図の緑色の楕円で骨盤を、赤矢印で骨盤の動きを示してみました。

また腰骨が猫背気味になることで尾骨が背骨に沿って引っ張られます。

青のラインで腰骨を、オレンジの矢印で腰骨と尾骨の動きを示してみました。

下図の黒丸の恥骨付近の赤矢印と尾骨付近のオレンジの矢印は股関節を軸にしてそれぞれ逆の動きをしています。

これにより恥骨と尾骨に距離が生まれます。

便の出やすい状態になります。

では、

普通の座り方だと骨盤の動きはどうなってるのでしょうか?

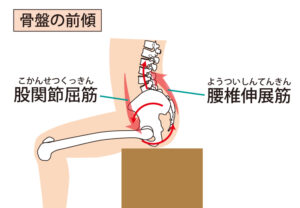

下図は背筋を伸ばして椅子に座っている様子です。

骨盤が前傾して恥骨が中に入ってしまってます。

便が出にくくなります。

仕事や読書中などに適した座り方でしょう。

一方、同じ椅子に座るにしても腰を曲げて座ると骨盤は後傾し恥骨は前にでます。

便が出やすい姿勢になります。

ただこの場合だと背中側の骨の動きが少なく、尾骨は骨盤の後傾と連動しやすくなるために

便の出やすさとしては不十分だと思われます。

最後に排泄に関して腹圧という視点から興味深い論文を見つけました。

これです。

『排尿機能と姿勢に関する研究~理学療法士として排泄姿勢に関与して~』

ここに少し引用を緑字で示し、()内に黒字で解説してみた。

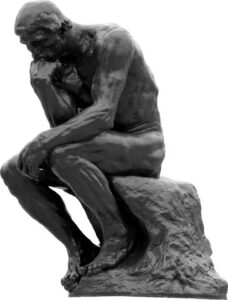

この姿勢を図3②のように膝の上に肘を乗せ、足元を見るように指導したことで、自然と体幹は屈曲位となり、口を閉じた姿勢となった。

(図3②はこんな感じの姿勢。考える人の像)

【追加の見方】

頸椎の動きと尾骨の動きを調べた論文などは無かったのですが、

考える人の姿勢だと尾骨はどうなっているのでしょうか?

考える人の様に目線を下に落とすこと、頭は下がり、背中も丸くなります。

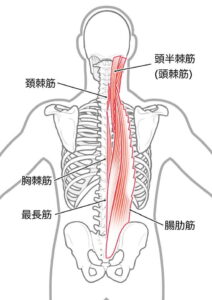

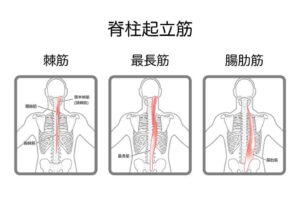

この時背中の筋肉も動きます。

それと連動して背中側の骨(頸椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨)も動くことが想定されます。

最長筋や腸肋筋は後頭部から骨盤にまでの長い筋肉です。

頭を下げることで尾骨も背骨に沿って上方に動きやすくなるのではないかと思われます。

(さて続きの引用です)

その姿勢の変化のみで、直腸怒責圧は162.5cmH20から206.3 cmH20 へと上昇し、肛門怒責圧は368.8cmH20から143.8 cm-H20へ低下し、バルーンの排出も不可能から20ml排出可能と改善した。他の例においても同様に直腸圧が上昇する傾向を認めた。

(その姿勢とは考える人の様な姿勢のこと。自然と体幹は屈曲位となり、口が閉じる姿勢。

このような姿勢が便を出すための圧力がお腹の内側にかかり、そして肛門が開きます、と解説されている)

さて、これらのことを総合して、、

朝のリラックス時に排便を促す座り方として、、

下の写真の様な感じが良いかと思います。

こんな感じや

こんな感じ、、

こんな感じ、、など。

正座やあぐらでも膝をある程度曲げた状態で、

一般的に姿勢が悪いといわれる腰の曲がり具合が骨盤が後傾している状態です。

ちなみに、

別の別の視点から骨盤の後傾を捉えると、、

太極拳の姿勢も少し骨盤が後傾した形になります。

この骨盤後傾の形を「骨盤を立てる」といいます。

骨盤が前傾した状態の「反り腰」では機敏な動作が出来ません。

姿勢はその時その場に応じて柔軟に変化させて行ける身体つくりが大事なのだと思います。

太極拳での「骨盤を立てる」の表現はいわゆる中腰姿勢のことです。

中腰姿勢は前後左右に、すぐに動ける体勢でもあります。

バスケや

相撲など。

さて、朝のリラックス時の姿勢で便意が来た時、

最終的にトイレではどういう姿勢が便が出やすいかというと、

下図の姿勢なのですが、

和式のトイレではないご家庭が多いと思われるので、

考える人の様に便座で出来るだけ頸から背中が丸くなる様に座る姿勢が最適なのではないかと思います。

朝、起きてからの時間は

忙しい時間帯でもあり、

午前中にかけて脳が段々とはたらいてくる時間帯でもあります。

その時間を

朝に排便を成功させ、すっきり感を伴った身体で過ごすことは

朝から午前中の貴重な時間を有意義に使うためには大事だなと思います。

便通を良くするためには、

食事や睡眠、お腹の自律神経など、

いろいろ大事な要素がありますが、

朝の座り方にも焦点を当て、

便意が来る座り方を自分なりに研究してみてはいかがでしょうか。

今回の記事がその参考になればと思います。

(ちなみに朝の私はこの姿勢が多いです。)

(トイレではこれ)

【美容&健康マンガ 腸もみでカラダをメンテナンス】

漫画で分かりやすく腸元氣堂

東京の腸もみ店舗一覧

銀座の腸もみ

腸もみ整体 腸元氣堂銀座店 ※女性限定

東京都中央区銀座3丁目9-5 伊勢半ビル401

営業時間:10:00~23:00

最寄駅:銀座、東銀座、銀座一丁目、新富町

品川区の腸もみ

腸もみ整体 腸元氣堂中延店

東京都品川区豊町6-12-9

営業時間:10:00~23:00

最寄駅:中延、戸越公園、西大井

目黒区の腸もみ

腸もみ整体 腸元氣堂駒場東大前店

目黒区駒場1-39-18 堤荘C号(2階)

営業時間:10:00~22:00

最寄駅:駒場東大前駅

足立区の腸もみ

腸もみ整体 腸元氣堂綾瀬店

東京都足立区綾瀬2-5-10 高富ビル102

営業時間:10:00~23:00

最寄駅:綾瀬

つくば市の腸もみ

腸もみ整体 嵐の湯つくば店

茨城県牛久市ひたち野西3-36-1

営業時間:12:00~20:00

定休日:火曜日

最寄駅:ひたち野うしく

腸もみの施術ご予約

メールはこちら

お電話はこちら⇒ 03-6662-4642

⇒こちら