おならはどこから産まれてどこへ行く?

腸もみ専門サロン【腸元氣堂】のブログへようこそ。

腸活には「腸もみ整体」がおすすめ。

東京(銀座・綾瀬・中延・駒場東大前)と、つくばエリア(ひたち野うしく駅近く)でサロンを展開中です。

腸内環境を整えたい方、便秘・冷え・むくみにお悩みの方に寄り添う施術を提供しています。

お客様から

「身体にいいものを食べているのに

ガスが多く出たり、

ガスでお腹が張っているような感じがするのはなぜですか?」とよく質問を受けます。

その答えとしては、

「自律神経の乱れでお腹が動いていないから(蠕動運動が起こらないから)」ということなのですが、

この記事ではそのことについて深堀りしていきたいと思います。

【ガスはどこから?】

ガス(おなら)は、

呼吸で吸い込む空気と、

腸内細菌による産生と発酵の過程で生じます。

特に

腸内細菌の活動がガスの発生源だといえます。

腸内細菌は私たちが口にした食べ物を

食べたり、発酵させたりします。

その過程でガスは生じます。

食べ物は口で咀嚼され、

胃で消化された後、

十二指腸で胆汁や膵液によってさらに分解が進みます。

しかし、この過程ではごくわずかなガスしか発生しません。

ガスが多く発生するのは、腸内細菌が多く存在する場所です。

小腸でも少量は発生しますが、主な発生場所は大腸です。

【ガスの正体は?】

腸内細菌が関わるガスとは、具体的にどのようなものでしょうか。

腸内細菌が作り出すガスには大きく分けて、

①腸内細菌が産生するガス、

②食べ物の発酵によって出るガス、

があります。

この中には、身体に有用なガスもあれば、逆に害を及ぼす可能性のあるガスも存在します。

【有用なガスと有害なガス】

まず、有用なガスを紹介します。

①水素ガス(H₂)

悪玉活性酸素に対して抗酸化作用があるとされ、身体や腸の炎症を抑える働きがあります。

② 一酸化窒素(NO)

腸管の血流を調整したり、免疫反応を助けたりする役割があります。

腸内細菌の種類や腸内環境によって微量生成されます。

体内で役割を果たした後は、呼気や尿として排泄されます。

③ 二酸化炭素(CO₂)

発酵過程で生じた二酸化炭素は腸内の水と反応して炭酸となり、腸内のpHを弱酸性にします。

この弱酸性の環境は、善玉菌が優位に働きやすい腸内環境づくりに役立ちます。

直接的な栄養作用はありませんが、腸内環境の調整に寄与します。

この様に

腸内ガスの発生には、身体に有用な部分もあります。

しかし、

自律神経の機能低下(蠕動運動の低下)や、

それを引き起こす食べ物の摂取、

さらには胃腸に良いものでも「食べ過ぎる」ことによっても、

身体に有害なガスが発生することもあります。

次にその代表例を挙げていきます。

有害なガスの例

①硫化水素(H₂S)

腸内細菌(特に悪玉菌の一部)がタンパク質の硫黄成分を分解することで作られます。

大量に発生すると腸粘膜を刺激し、悪玉菌優位の状態を作ることがあります。

②メタンガス(CH₄)

特定の腸内細菌(メタン生成菌)が水素や二酸化炭素を利用して生成します。

一部の人では腸の蠕動運動を抑制し、便秘の原因になることがあります。

ここでお気づきの方もいらっしゃると思いますが、

水素や二酸化炭素は「有用なガス」としても「有害なガス」としても登場します。

大切なのは、これらのガス自体が悪いのではなく、

腸の蠕動運動が低下して停滞することで有害に働いてしまうという点です。

つまり、どれだけ良い食事をしていても、

お腹にガスが溜まって張っている感じがする場合、

その背景には蠕動運動の機能低下がひとつの原因として考えられるのです。

これが先ほどの「身体に良い食べ物でもガスが溜まった感があるのはなぜですか?」の私の答えです。

【腸管全体の吸収力を生かす(蠕動運動がガスの停滞を防ぐ)理由】

小腸・大腸はガスだけでなく、ミネラルやビタミンなどの栄養素を吸収しています。

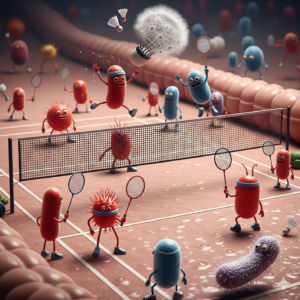

従来、この吸収面積は**テニスコート2面分(約200〜300㎡)に相当すると言われてきました。

ところが近年の研究(スウェーデン・Lund大学、2014年)によれば、

実際の吸収面積は約30〜40㎡(バドミントンコート1面程度)**と見直されています。

それでも人体の臓器としては非常に広大で、腸はこの表面全体を使ってガスや栄養素を吸収しています。

蠕動運動がスムーズであれば、腸内で発生したガスは腸管全体に分散され、効率よく吸収されます。

逆に蠕動運動が低下すると、ガスが一か所に滞留し、

吸収のキャパシティを超えてしまい、膨満感や不快感につながるのです。

つまり、ガスは腸管全体で少しずつ吸収されることが大切であり、

そのために蠕動運動は欠かせない役割を果たしています。

なので、、

お腹の張り感やおならの多さが気になる場合には、蠕動運動を促すことが大切です。

ただし蠕動運動は自律神経の領域にあり、「動け」と意識して命令しても動かせません。

副交感神経(特に迷走神経)と腸管の反射によって、自動的に調整されています。

そこでおすすめなのが「腸もみ」です。

腸もみには、小腸や大腸を直接的に刺激して蠕動運動の運動を促す効果があります。

さらに、腸の刺激は迷走神経を介して脳幹に信号が伝わり、自律神経のバランスを整えるサポートにもつながります。

~補足~

【やはり大腸の方が小腸よりもガスは多く発生するのが普通】

やはり 腸内ガスは小腸よりも大腸で多く発生するのが基本 です。

大腸には多様な腸内細菌が豊富に存在し、未消化の糖質や食物繊維を発酵させることで、

水素(H₂)、二酸化炭素(CO₂)、メタン(CH₄)などが大量に作られます。

小腸にも腸内細菌はいますが、その数は少なく、ガスの発生量は限定的です。

発生したガスのうち、水素などの有用ガス は大腸内で腸管粘膜に作用し、抗炎症や腸内環境の改善に役立ちます。

また一部は血流を通って肺に運ばれ、呼気として排出されます。

一方で、アンモニアや硫化水素、インドール、スカトールといった「悪いガス」 も大腸で発生し、血中に取り込まれます。

これらは肝臓で代謝・解毒されたのち、最終的に「尿」として排泄されます。

微量であれば生体シグナルや代謝調整に寄与しますが、過剰になると血液や臓器に毒性を与えます。

まとめると、ガスの主要な発生源は大腸。

有用ガス(水素など)は、大腸で有効に作用したり、呼気として排出されたり。

悪いガス(アンモニアなど)は血中へ、その後、肝臓で解毒、そして尿として排泄。

という流れが基本です。

【小腸(お腹の真ん中)に張り感がある原因】

ガスの発生源が大腸が主であるので小腸にガス感があり、張り感があるのは

おかしいと思うのは自然な感情です。

通常、食べ物は 胃→小腸→大腸 という流れで分解・吸収されます。

この流れは「酸・アルカリのグラデーション」で守られており、

腸内細菌の住み分けや消化吸収の効率をコントロールしています。

🔹通常の腸内のpH

胃:強酸性(pH 1〜2) → 食べ物と一緒に入ってきた菌を殺菌

小腸:弱アルカリ性(pH 6〜7.5) → 胆汁や膵液で胃酸を中和

大腸:弱酸性(pH 5.5〜7) → 発酵で短鎖脂肪酸やガス(二酸化炭素など)が生成

このバランスが崩れると、細菌が本来の場所からはみ出してしまい、

「張感」や「逆流」を引き起こします。

🔹pHの乱れと逆流のメカニズム

胃酸が弱い(低酸症)

本来なら胃酸で死滅するはずの菌が生き残り、小腸に入り込む。

→ 未消化物を腸内細菌が分解するためガスが発生しやすくなる。

小腸が停滞してアルカリ化

蠕動運動が弱まると食べ物やガスが滞り、pHが上昇。

→ アルカリ寄りになると悪玉菌が増殖しやすい環境になる。

大腸の酸性環境が崩れる

短鎖脂肪酸が不足すると大腸のpHが上がり、悪玉菌が増殖。

→ 小腸側に細菌が逆流しやすくなり、張感の原因に。

🔹ポイント

「pHバランスの乱れ」が 細菌の住み分け崩壊 → ガス発生 → 張感 につながる。

「ガスの溜まり」は酸・アルカリの連携の乱れでも起こり得ます。

【腸もみがガス溜まりに有効だと思われる理由】

腸もみによる蠕動運動のサポートは

腸管に溜まっているガスの移動を促し、腸管粘膜全体でガスの吸収を助ける。

小腸や大腸で発生した有用ガス(水素など)が効率よく腸管に作用し、抗炎症や腸内環境改善につながる。

pHバランスや腸内環境の乱れによる小腸の張感も、腸もみによって軽減可能。

悪いガス(アンモニア・硫化水素など)の血中移行や肝臓での解毒、尿排泄を間接的に促し、体内のデトックスを助ける。

~さらに補足~

【腸管は常に解放状態ではない】

腸管は水道管の様に常に解放状態ではない。

腸の壁は常にゆるやかに収縮・弛緩を繰り返しており、管が全開で空いているわけではありません。

言い換えると 「普段は半分閉じた状態」で、

必要に応じて蠕動運動の波が押し広げることで、食べ物・便・ガスが少しずつ前へ送られます。

なので、、

蠕動運動が起こらない状態は食べ物・便・ガスが停滞する原因になります。

🔹便やガスが進む仕組み

○収縮(閉じる)

腸壁の一部が収縮して通路を閉じ、内容物が後ろに戻らないようにします。

便やガスに一時的な圧をかける役割があります。

○弛緩(拡張)

収縮の前後や周囲の筋肉が弛緩し、腸壁が柔らかく伸びます。

後ろからの圧力がかかると、この拡張部分が押し広げられて内容物が前方に移動しやすくなります。

「通路を開ける」だけでなく、内容物を受け入れるクッションの役割も果たします。

💡ポイントは、収縮(閉じる)だけでなく拡張もセットで考えると腸の動きが理解しやすいです。

「閉じる → 弛緩して押し広げる → また閉じる」の繰り返し、というイメージです。

蠕動運動による収縮 → 一時的に通路が閉じる。

その後、後ろから圧がかかる → 前方の腸壁が押し広げられる。

この「閉じる・押し開ける」の繰り返しで内容物が少しずつ進む。

つまり、、、、

蠕動運動は「内容物を押し出す力」だけでなく、

「閉じられた管をリズミカルに開放して通過させる仕組み」でもある。

だから蠕動運動が弱いと、ガスや便が通過できずに溜まりやすくなる。

腸の管は常に開きっぱなしではなく、普段はむしろ閉じ気味です。

蠕動運動の波が起こることで、一時的にその管が押し広げられ、便やガスが少しずつ前へ送られていきます。

この仕組みがあるから、蠕動運動が弱まるとガスや便の通過が滞り、張り感や便秘につながるのです。

ここでも、腸もみによって蠕動運動が促されることが、

腸内に滞留しているガスの移動・吸収を助け、張り感の緩和につながると考えられます。

~最後に~

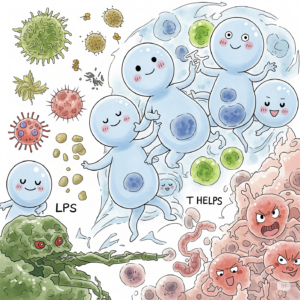

【腸管粘膜は有用ガスと有害ガスを選別してる】

腸管の粘膜は 単なる吸収器官ではなく、選別器官 の役割も持っています。

具体的には以下の仕組みです:

○上皮細胞バリア

腸管の表面を覆う上皮細胞は、栄養素や水分を通す一方で、有害物質や病原体の侵入を防ぎます。

締まりのある細胞間結合(タイトジャンクション)が、不要な物質の通過を制御します。

○免疫細胞の存在

腸管内には パイエル板 や 樹状細胞、マクロファージ、リンパ球 があり、微生物や異物を検知して反応します。

これにより、有害物質は排除、有用な栄養素は吸収されます。

○微生物との協調

腸内細菌も「有用/有害」の判断に関与します。

善玉菌は栄養素の分解や有害物質の中和を助け、腸管上皮の選別機能をサポートします。

○化学的センサー

上皮細胞には栄養素や毒素を感知する受容体があり、吸収するか排除するかをある程度判断します。

○要するに、

腸管粘膜は 栄養や有用ガスを取り込みつつ、有害なものを通さない「選別フィルター」 として働いているわけです。

ただ、腸管粘膜の形成にも蠕動運動は不可欠です。

腸管粘膜の正常な構造形成や再生にも重要な役割を果たします。

【まとめ】

腸内細菌によって産生、発酵されたガスは、

①おなら

②呼気

③尿

といった経路で体外へ排出されます。

しかし、

その流れをスムーズにするには 腸の蠕動運動 が欠かせません。

腸もみはその蠕動運動をサポートし、

ガスの移動や排泄を促すことで、張り感の軽減やデトックスの助けとなります。

つまり

腸もみは、ガス溜まりによる不快感の緩和だけでなく、

腸内環境を整え、体全体の健康を後押しするシンプルで効果的なケア方法といえるのです。

【参考文献・資料】

以下、「腸もみ(腹部マッサージ)が自律神経と蠕動運動にどのように働きかけるのか」「なぜガスの停滞が起こるのか」「その背景にあるしくみ」を、医学的・研究的エビデンスをもとに整理してご紹介します。

腸内細菌による発酵で発生するガスの種類や産生過程を網羅した総説。99%以上が水素・二酸化炭素・メタンであることにも触れられています。

https://www.ars.usda.gov/research/publications/publication/?seqNo115=397200 ars.usda.gov

腸内でのガス生成メカニズムと腸内微生物叢との関連をレビューした論文。特に発酵過程におけるガスの生成源を整理しています。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464622004376 サイエンスダイレクト

呼吸やおならの主成分(窒素・酸素・水素・二酸化炭素・メタン)と、腸内細菌による発酵との関係について分かりやすく解説された一般向け記事。

https://symgram.symbiosis-solutions.co.jp/column/0047 腸内細菌叢の検査・分析サービス「SYMGRAM」

高 FODMAP 食(小腸で吸収されにくく、大腸で発酵しやすい炭水化物)がガスの増加や膨満感などを引き起こす仕組みを説明した医療情報。

https://kenchonavi.com/column/48 kenchonavi.com

腹部マッサージが機能性便秘に有効であることを示したメタ解析。便通回数やQOLの改善が報告されています。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10366436/

がん患者や神経疾患患者などを対象とした腹部マッサージの効果を検討したレビュー。消化器症状軽減への有効性が示唆されています。

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965229920318203

IBS-C患者への腹部マッサージ介入の研究。腸管蠕動を刺激し、自律神経系を介した改善が期待されると報告。

https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-023-04019-3

腰部への持続的圧迫刺激による副交感神経活性化と腸蠕動音増加を示した日本の研究。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjptf/advpub/0/advpub_JJPTF_2021-1/_article/-char/ja

マニュアルリンパドレナージ(腹部手技)が自律神経のバランスを整え、腸の活動に影響する可能性を報告した研究。

https://www.mdpi.com/1660-4601/17/11/3924

温罨法や腹部刺激が体性―自律神経反射を介して腸蠕動を促す仕組みを解説した日本の論文。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsnas/7/2/7_4/_pdf

🔬 腸管粘膜の選別機能に関する主要な研究とエビデンス

○腸管上皮バリア機能の健康と疾患における役割

腸管上皮は、栄養素や水分の吸収を行う一方で、病原菌や有害物質の侵入を防ぐ選別的なバリア機能を持っています。

PMC

○腸内微生物と腸管バリア機能の相互作用

腸内細菌叢は腸管バリア機能に影響を与え、有害物質の通過を抑制する役割を果たしています。

Frontiers

○腸管バリア機能と免疫応答

腸管上皮は免疫細胞と連携し、有害な抗原や微生物の侵入を防ぎつつ、必要な栄養素の吸収を行っています。

PubMed

📘論文

腸管上皮のバリア機能に関する包括的なレビューとして、以下の論文が参考になります。

Intestinal mucosal barrier function in health and disease

著者: Turner JR

概要: 腸管上皮の構造、タイトジャンクション、免疫応答との連携など、腸管バリア機能の詳細なメカニズムを解説しています。

リンク: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19855405/

【美容&健康マンガ 腸もみでカラダをメンテナンス】

漫画で分かりやすく腸元氣堂

東京の腸もみ店舗一覧

銀座の腸もみ

腸もみ整体 腸元氣堂銀座店

東京都中央区築地4-4-15 東銀座ロイアルハイツ

営業時間:10:00~23:00

最寄駅:銀座、東銀座、銀座一丁目、新富町

品川区の腸もみ

腸もみ整体 腸元氣堂中延店

東京都品川区豊町6-12-9

営業時間:10:00~23:00

最寄駅:中延、戸越公園、西大井

目黒区の腸もみ

腸もみ整体 腸元氣堂駒場東大前店

目黒区駒場1-39-18 堤荘C号(2階)

営業時間:10:00~22:00

最寄駅:駒場東大前駅

足立区の腸もみ

腸もみ整体 腸元氣堂綾瀬店

東京都足立区綾瀬2-5-10 高富ビル102

営業時間:10:00~23:00

最寄駅:綾瀬

つくば市の腸もみ

腸もみ整体 嵐の湯つくば店

茨城県牛久市ひたち野西3-36-1

営業時間:12:00~20:00

定休日:火曜日

最寄駅:ひたち野うしく

腸もみの施術ご予約

メールはこちら

お電話はこちら⇒ 03-6662-4642

⇒こちら